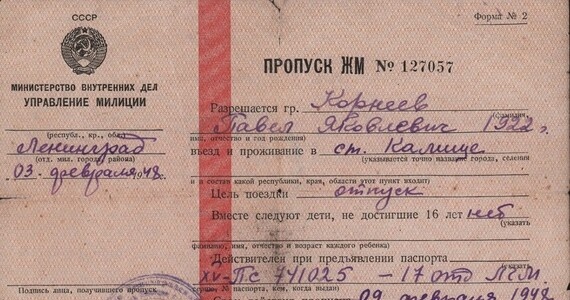

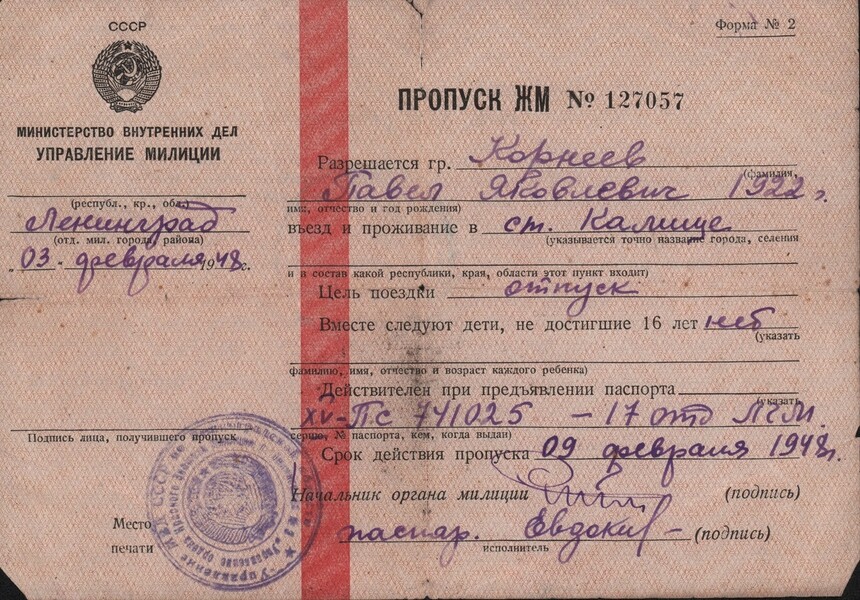

В деревне Коваши при разборе давно пустующего дома на чердаке был найден архив семьи Корнеевых, до и после войны живших в этом доме. Среди всего прочего были обнаружены послевоенные пропуска в пограничную зону, в черте которой находилась деревня Коваши, если быть точнее – деревня Мордовщина.

О семье Корнеевых: семья была многодетная, три сына и дочь. Старшие сыновья Федор (1919 г.р.) и Павел (1922 г.р.) были участниками Великой Отечественной войны. Федор стал кадровым военным и демобилизовался только в 1960 году, Павел после войны поступил в Ленинградский электротехнический институт инженерной сигнализации и связи железнодорожного транспорта. Оба брата при первой возможности посещали родные места.

И теперь об одной детали, без которой приехать домой братьям было невозможно.

Деревня Коваши, как и прибрежные деревни, входила в пограничную зону, которая существовала здесь с незапамятных времен, и для того, чтобы приехать сюда, требовался пропуск, если ты не прописан в одном из местных поселений. Братья Корнеевы, по-видимому, были уже прописаны в других местах, поэтому для посещения родного дома был нужен пропуск.

Наша территория до и после войны действительно требовала пристального внимания соответствующих служб: еще действовал Ижорский укрепрайон, на территории были склады оружия, аэродромы; само побережье Финского залива имело стратегическое значение - не случайно у Приморской оперативной группы одной из задач в годы войны была охрана побережья (до Финляндии через залив всего ничего).

У большинства наших жителей старшего и среднего поколения в в паспорте стоят буквы ПЗ – пограничная зона. Многие помнят, что в конце 70-х годов действовал пропускной режим в город, который позже был отменен. Таким образом, наша территория всегда имела и имеет особый статус.

Бланки пропусков послевоенного времени печатались на бумаге с водяными знаками и имели красную вертикальную полосу. Она означала, что владелец пропуска мог въехать (войти) в пограничную зону в любое время суток. Для красной полосы нужна была справка о наличии здесь родственников, справка выдавалась местными сельсоветами. Пропуска имели буквенное (серия) и цифровое обеспечение и были действительны при предъявлении паспорта, данные которого были внесены в пропуск. Судя по годам, пропуска выдавались на определенное время и их необходимо было обновлять.

На пропусках для въезда к нам или в Выборгский район (рядом Финляндия) для не имеющих в этих районах родственников, красной полосы не было. Такой формы пропуска выдавались лицам, приезжающим в командировку или по каким-то иным делам.

За соблюдением режима следили пограничники Ракверского погранотряда. Заставы располагались в Чайке, Шепелево, Систа-Палкино, Гарколово. В Ручьях находилась пограничная застава, которой командовал Михаил Данилович Мясников. Его сын Вячеслав Михайлович написал прекрасные воспоминания о жизни в послевоенное время в деревнях Устье, Ручьи. К этим воспоминаниям не раз обращались СМИ. Обратимся и мы, тем более, что мы располагаем и воспоминаниями, и различными артефактами, которые в свое время В.М. Мясников принес в музей.

«Местное население хорошо относилось к пограничникам. Тогда говорили, что границу охраняет весь народ. (…) Гражданское население приходило на заставу смотреть кино, концерты ансамбля округа, приходили играть в волейбол. (…) Началась эпоха холодной войны. С иностранных коммерческих судов, идущих в Ленинград, запускали разведывательные шары. Их было много, еще больше было тонкой алюминиевой ленты, наклеенной на бумагу около 135 мм. Сотнями килограммов сбрасывалась лента с этих шаров. Эта лента создавала активные помехи на наших локаторных станциях и маскировала полет шаров. Ее было много. Сосны всего южного побережья были увешаны ею. Целые вороха плавали в заливе. (Скорее всего, речь идет о так называемых дипольных отражателях «Виндовс»). (…) В каждой деревне побережья стояло отделение прожектористов, потом появились прожектористы и на заставах. Нам, мальчишкам, особо нравилось смотреть ночью на скрещивающиеся лучи прожекторов, ищущих воздушную цель. И мы уже точно могли определить, из какой деревни или заставы они светят». (Из архива Сосновоборского городского музея.

Добавим, что после демобилизации многие пограничники осели в наших местах. Так случилось и с семьей Мясниковых. Они построили дом в Устье. Позже М.Д. Мясников стал работать в отделе кадров ЛАЭС, строительство ее только-только начиналось. Так что первых рабочих оформлял на работу бывший командир заставы.

Еще одна обязанность была вменена пограничникам: выявлять нарушителей пограничного режима. В 1942 году из прибрежных деревень по Малой дороге жизни были депортированы ингерманландцы, прежде всего финны. В марте 1942 – 809 человек, за июнь-октябрь еще 605 человек. В 1947 году вышло постановление, запрещающее им возвращаться к месту прописки, в 1948 году появилось постановление о запрете покидать место ссылки. Но тысячи финнов, жителей Ленинградской области, несмотря на запрет и отсутствие пропусков, после войны устремились на родину. Они добирались окольными путями. Однако дома их были уже заняты другими семьями, и вернувшихся вновь депортировали из родных мест - уже как нарушивших пограничный режим…

Оказывается, многое может рассказать пропуск послевоенного времени, найденный на чердаке заброшенного дома!