Начало школьному образованию в Сосновом Бору было положено Устьинской средней школой. И именно в Устье в 1947 г. приехал учитель географии Константин Георгиевич Пачезерцев, уволенный из армии в связи с тяжелым ранением в звании старшего лейтенанта.

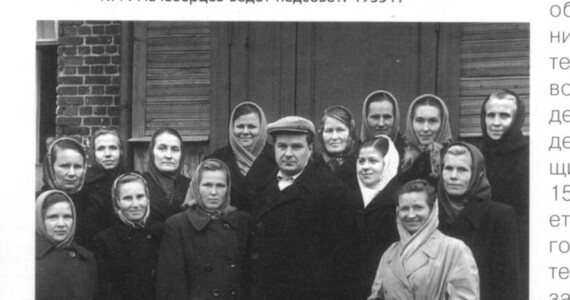

Великую Отечественную войну он встретил в Заполярье, потом воевал под Ленинградом, на Курской дуге. Был награжден двумя орденами Александра Невского и многими медалями. Всю оставшуюся жизнь он посвятил детям, которые всегда его любили и уважали. Преподавал в начальных классах и одновременно работал учителем географии в Устьинской школе сельской молодежи, открывшейся в октябре 1947 г. В 1948 г. был назначен директором Устьинской семилетней школы. Когда количество учащихся возросло, к ее зданию была сделана пристройка, где разместились учительская, пионерская комната, небольшой спортзал, классы, раздевалка. На территории школьного двора установили спортивные снаряды, посадили березы. Рядом появились одноэтажные дома для учителей. В деревне Устье был интернат для детей из Систо-Палкино, Мустово, Копорье, Ломаха, Коваши, Лендовщина, Мордовщина...

В Устьинской школе уже в то время сложились свои традиции — к праздникам 7 ноября и 9 мая школьники приводили в порядок братское захоронение на Устьинском кладбище, помогали колхозу и лесничеству, на собраниях колхозников в Устьинском клубе и на рыбзаводе выступали с концертами. Устьинский клуб строили все вместе, устраивали субботники и воскресники. Самыми любимыми и частыми гостями в школе были пограничники, они оказывали шефскую помощь.

В конце 50-х гг. начальные классы разместились в бараке Временного поселка, а в 1962 году, когда было построено новое школьное здание на Комсомольской улице, Устьинская школа была преобразована в 11-летнюю Сосновоборскую школу с производственным обучением, число учащихся в ней достигло 500 человек.

В день открытия 1-ой школы красную ленточку вместе со строителями перерезал ее первый директор К.Г. Пачезерцев. После ввода в строй школы №3 - костяк нового педагогического коллектива составили учителя Устьинской школы, а Константин Георгиевич стал здесь завучем.

По стопам отца пошла его дочь – также известный в городе педагог, Отличник народного образования Н.К. Скалон.

Память о замечательном Учителе, каким был К.Г. Пачезерцев, хранят тысячи его учеников, дети первостроителей нашего города, уже сами ставшие родителями, а многие обзавелись и собственными внуками.

И вот какая символическая история произошла совсем недавно. В архиве одной сосновоборской семьи сохранился газетный очерк о Константине Георгиевиче Пачезерцеве, написанный в год 30-летия Победы. Его автор Н. Кармалитова в то время была спецкором по Сосновому Бору от районной газеты «Балтийский луч» и не раз встречалась с Константином Георгиевичем, что называется, по долгу службы.

Сегодня, рассказывая о наших земляках – ветеранах Великой Отечественной войны, мы посчитали необходимым вспомнить и незаурядного старшего лейтенанта Пачезерцева, кавалера двух орденов полководческого уровня. Такую награду получали не только за личную храбрость, но и за умело организованный бой. А обладателей двух орденов Александра Невского в России не более 200, и мы можем гордиться нашим прославленным земляком!

В 2003 году имя К.Г. Пачезерцева было внесено в Книгу Славы города Сосновый Бор (посмертно) – за значительный вклад в становление и развитие образования. И это тем более уместно вспомнить в Год учителя, каким объявлен в России 2010 год.

С октября 1941 года по январь 1943 года Пачезерцев находится на Ленинградском фронте. С января 1943 года участвует в прорыве блокады Ленинграда в районе деревни Марьино. Награжден орденом Александра Невского. Был ранен.

Ком.бат-и ИПТАП, 3А, ст.л-т. Лен.обл.(2 орд.Ал.Невского. 03.02.43 и 24.02.43. №№ 35, )

Два ордена лейтенанта Пачезерцева

Документальный очерк

Они лежат у меня на ладони, поблескивая скрещенными мечами над чеканным профилем Александра Невского — ордена, которым отмечается «воинская смелость в сочетании с государственным умом». Именно этими качествами вошел в историю молодой новгородский князь, «в ярости мужества своего» освободивший Русь от крестоносцев.

Потом, по справочникам , удалось выяснить, что

Я рассматриваю уникальные награды, а их владелец Константин Георгиевич Пачезерцев вспоминает:

— Июнь сорок первого года захватил меня в Заполярье. Заканчивал я срочную службу, мечтал через полгода вернуться домой, продолжить учебу в Ленинградском университете.

Не сбылось...

Попал сразу в горячее место: два дня удерживали границу два наших полка. Затем — курсы младших лейтенантов в Ленинграде, днем — учеба, ночью — патрулирование по городу.

В октябре наш 596-й артиллерийский полк 42-й армии занял позиции «во втором эшелоне», в районе Купчина - стоял там на Московском проспекте кирпичный завод..., а зимовали мы уже на переднем крае, на Пулковских высотах. До переднего края немцев — 400 метров.

До апреля сорок второго в боях не участвовали, всего-то раза два пришлось пострелять. Снарядов было мало, их экономили, как могли. Занимались постройкой укреплений, готовили минные поля, но спали, не раздеваясь, автомат под боком. Ведь и немец не дремал. Однако после боев на Синявинских высотах немецкое командование на штурм Ленинграда не решилось, выжидало удобный момент.

Но мы больше ждать не хотели, готовились к прорыву. Тайно перебирались ночами под Невскую Дубровку, оборудовали огневые позиции, снарядные ячейки. Рядом с нами располагался Волховский фронт. Готовились изрядно...

Константин Георгиевич помолчал и с воодушевлением повторил:

— Ох, и готовились! Крепко готовились! Да и не только мы. Была подтянута пехота, «вооруженная» лестницами, — берега крутые впереди. И вот 11 января в восемь вечера зачитали нам приказ командующего фронтом: рвать блокаду Ленинграда! Артподготовка назначена на 9.20 у деревни Марьино.

Тысячи пушек одновременно ударили по вражеским укреплениям. Били с берега на берег прямой наводкой. Командир батареи старший лейтенант Пачезерцев едва успевал отдавать приказания — орудия стреляли бесперебойно, снег кипел на раскаленных стволах. Здесь впервые он увидел грозную новинку войны — реактивные минометы или «самолетающие мины»: медленно ползли по воздуху черные поленья с огненными хвостами...

Орудия на веревках спускали под берег. Пехота уже хозяйничала по другую сторону реки. Нападение было полнейшей неожиданностью для фашистов; охваченные паникой, они удирали, побросав кухни (суп доваривался в котлах) и лошадей. Лошади очень пригодились потом нашим — тащили орудия через лес.

Надо ли говорить о том воодушевлении, которое захватило бойцов?! И тут уж снарядов не жалели! За шесть дней блокада была прорвана.

— Здесь меня первый раз ранило, — мой собеседник потрогал шрам на лице. — С месяц пробыл в госпитале. Осколок вынули. По «Дороге жизни» через Ладогу вывезли из Ленинграда.

О награждении орденом Александра Невского фицер узнал не сразу, а много позже, вернувшись к семье после второго ранения.

После первого ранения в Москве и Казани приобретал необходимые знания на курсах командного состава самоходной артиллерии. В Челябинске получил машины, там их обкатали, пристреляли, освоили по последнего винтика.

«Второй фронт» начался для старшего лейтенанта Пачезерцева на Курской дуге. Резервный полк главного командования 3-й армии Брянского фронта был придан Первому Донскому корпусу и с 5 июля участвовал в боях за Курск.

Константин Георгиевич ждет, пока я поставлю точку (боюсь перепутать названия фронтов, частей. даты), задумывается, молчит, восстанавливая в памяти подробности тех боев.

— Наступления немцев ждали, оборона — будь здоров! Но решили опередить их. И за два часа артподготовки передний край немцев сравняли с землей! Огонь сплошной стеной, невообразимый гул, вой, грохот... По проходам в минных полях наши самоходки устремились за Донским корпусом. Он прошел южнее Орла, затем развернулся в наступление. Фашисты сопротивлялись отчаянно, особенно досаждала нам их авиация. Только на третий день войска и танки вышли, как говорят военные, на оперативный простор. Созвали нас на небольшой совет обсудить план форсирования реки, а тут немец из облаков...

Так он оказался в госпитале в Туле, затем дальше, на восток, в Красноярск. Получил за свой последний бой второй орден Александра Невского. Звали друзья назад, в полк — не смог. Куда без ноги!? Вернулся домой, к жене с дочкой. Стал работать в школе, окончил институт.

Девятого мая сорок пятого радовался и плакал вместе со всеми. Запомнилось, как сразу нашлись гармошки, и - заголосили бабы...

А его «родной» 596-й полк войну окончил в Польше, в Гданьске, да только не осталось в нем тех, с кем вместе воевал Константин Георгиевич. Единицы до конца дошли — разбросало по фронтам, по госпиталям. Как-то в Тамбове встретил однополчанина. Тот рассказал о гибели командира. Поехал на традиционную встречу — никого не нашел.

А память о фронте с годами все дороже, раны тревожат чаще.

— Да... жизнь прошла незаметно, вот уже и на пенсии оба с женой. Вместе работали в Устьинской школе. Она — преподавателем, я последние двадцать лет директором. Награжден медалью «За трудовое отличие». После такой беспокойной работы трудно усидеть дома да, наверное, и не усижу. — Константин Георгиевич легко и задорно усмехается. — Детей всех вырастил: у обеих дочерей свои семьи, сын заканчивает институт.

Не очень охотно говорит о себе К.Г. Пачезерцев… но по тому, как вдруг на половине обрывает начатую фразу, как подолгу задумчиво мнет в пальцах папиросу (хотя не курил уже, да привычка осталась), как мягко смотрит на меня, понимаю: ни удачами, ни горестями не обделила жизнь этого человека, не однажды ставила перед жестким выбором, нередко требовала безграничного мужества и сжатой в кулак воли. Но – так уж сложилась его судьба: никогда не уходил в отставку старший лейтенант Пачезерцев, сумел сохранить «орденоносные» качества – отвагу и смелость в сочетании с государственным умом.

Нина КАРМАЛИТОВА

«Балтийский луч», 24 января 1975 г.