Некоторое время назад Сосновоборский городской музей начал публиковать материалы из своего архива. Часть из них была собрана учениками и учителями школы №2, которая сейчас носит имя Героя России Андрея Воскресенского. Это в основном альбомы, когда-то сделанные учениками, и один из них посвящен 79-ому истребительному батальону НКВД.

Подобные темы до сих пор очень мало изучены...

Предыстория

Когда-то в Сосновоборской средней школе №2 был отличный музей боевой славы. Инициатором его был генерал-майор Василий Казимирович Зайончковский – командир 5 отдельной бригады морской пехоты и первый почетный гражданин поселка Сосновый Бор. Создавали же музей школьники под руководством опытных педагогов, энтузиастов своего дела, и в первую очередь это были директор школы Нина Алексеевна Громова и учитель русского языка и литературы Анна Андреевна Сучкова.

Это был не первый школьный музей в нашем городе – материалы о защитниках Ораниенбаумского плацдарма и о земляках, воевавших на других фронтах, собирали и ученики Устьинской школы, и Сосновоборской, когда она была еще без номера, и школы №1 (этот музей живет и работает по сей день).Как получилось, что музей первой школы выжил – история отдельная и почти детективная, и мы ее непременно расскажем и вспомним о тех людях, благодаря которым это стало возможно. А вот другим школам повезло не так. Когда в 90-е годы убрали из школ пионерскую и комсомольскую организации и вообще решили, что школа должна только учить, а не воспитывать – под горячую руку попали и многие школьные музеи.

Бывшие «красные следопыты» из второй школы, которые принимали самое активное участие в сборе материалов, были несколько расстроены тем, что все, нажитое непосильным трудом, исчезло. Фотографии, письма, рассказы… Однако оказалось, что материалы никуда не делись, заинтересованные люди передали их в Сосновоборский городской музей, где они сейчас и находятся. И это дает нам возможность отправить нашу машину времени туда, в далекий 1941 год, о котором следопыты - школьники 60-70-х могли узнать из первых рук – от самих военнослужащих, от учителей-фронтовиков и от родственников погибших солдат.

Дружинники образца 40-х

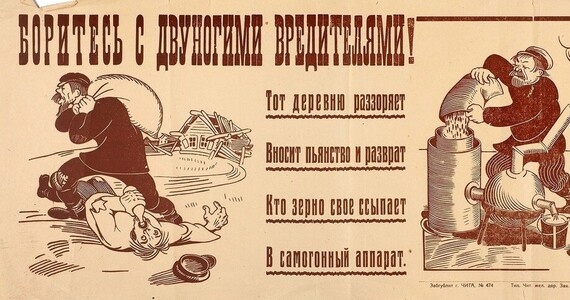

Даже в мирное время и в самых благополучных странах, когда не надо особенно беспокоиться о том, как выжить, появляются преступники: и воры, и убийцы, и насильники. А что уж говорить о времени военном – одни уходят на фронт, другие уезжают в тыл, третьи – думают, как жить в осажденном городе. На фоне всеобщего броуновского движения в преступном мире начинается нездоровое оживление, и органы правопорядка своими силами перестают справляться с ситуацией. Меняется и характер преступности – к привычным ворам и мошенникам прибавляются мародеры, диверсанты, шпионы, паникеры и прочая, и прочая.

О том, как удавалось со всем этим справиться в отрезанном от Большой Земли Ленинграде и оставшихся неоккупированными районах Ленинградской области, написано пока что мало. Исследователи всегда ссылаются на две работы – Валерия Гриднева и Тимофея Медведева. Пока окончательно не установлены и цифры – по предварительным данным, в четырех районах Ленинградской области, в том числе и Ораниенбаумском, было сформировано 45 истребительных батальонов, в каждом было от двухсот до двухсот пятидесяти человек.

В Ораниенбаумском районе было два таких батальона – 78-й и79-ый. Организованы они были в первые месяцы войны, как только Совнарком принял решение о создании подобных подразделений. Произошло это в последние дни июня 1941 года.

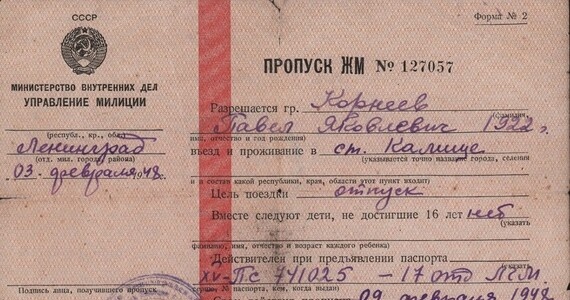

В своей сути это были хорошо знакомые советским людям народные дружины, только вот время стояло военное, поэтому и задачи были посложнее, чем отлавливать хулиганов, пьяниц и тунеядцев. Иногда такие подразделения называли истребительными батальонами народного ополчения. Служили в них те, кого по тем или иным причинам не брали в армию – молодежь, еще не подлежащая призыву, работники стратегических предприятий, имевшие бронь от армии. Отработав смену, они выходили на дежурство – в среднем оно продолжалось четыре часа, но все зависело от конкретных условий. Им выдавали оружие – правда, поначалу его не хватало даже в регулярных частях. К концу июля бойцов истребительных батальонов перевели на казарменное положение – ситуация на фронте ухудшалась.

Противостоять трудностям

Главной задачей истребительных батальонов была охрана ближайшего тыла.

То есть формировались они на территориях, которые еще оставались советскими. И зачастую принимали весьма активное участие в защите этих территорий. А дальше – складывалось по-разному. Одни отступали под ударами фашистских войск и закреплялись на новых оборонительных рубежах, другие – переходили на нелегальное положение и вели партизанскую войну. Во главе батальона, как правило, стоял профессиональный сотрудник НКВД, опытный оперативник.

Ситуация даже на свободных территориях была очень непростой. Люди разные, и по-разному относились к событиям. Были желающие поживиться за чужой счет, были те, кто с нетерпением ждал прихода врага, и те, кто просто испугался. При этом шла, как это принято говорить сейчас, информационная война – с немецких самолетов периодически разбрасывали листовки с обещанием райской жизни при новой власти, в города проникали специально подготовленные люди, умело сеявшие панику, уже не говоря о диверсантах. Вот со всем этим и разбирались бойцы истребительных батальонов. По данным Гриднева, на счету 79-ого батальона – 915 задержанных диверсантов, количество собранных листовок приближается к десяти тысячам. Доводилось бойцам и делать обычную военную работу – обезвреживать мины и собирать оружие – собрали 2 станковых и 5 ручных пулеметов, 136 винтовок, обезвредили 142 мины.

Для этого нужна была военная подготовка – ее получали на месте, и не всегда занятия заканчивались благополучно. По данным исследователя, несчастные случаи бывали – и с огнестрельным оружием, и с обезвреживанием взрывоопасных предметов.

Комсомольско-молодежный взвод

78-й и 79-й истребительные батальоны НКВД формировались главным образом из работников предприятий Петергофа. И защищали свой город изо всех сил. 21 сентября 1941 года 78-й батальон принял тяжелый бой в районе Волхонского шоссе, днем позже 79-ый – на Ропшинском шоссе у железнодорожного переезда. Потери были огромными (в общей сложности 258 человек – практически половина личного состава). Но это дало возможность регулярным частям уйти к Ораниенбауму – на только что образовавшийся плацдарм, который еще не назывался ни Ораниенбаумским, ни даже Приморским, поскольку в тот момент еще никто не мог сказать, что плацдарм устоит целых три года и обстановка на этом участке фронта стабилизируется – немецкие войска 23 сентября вошли в Петергоф и останавливаться явно не собирались.

Молодежи в истребительных батальонах было много. В 79-ом – действовал второй взвод, в основном состоявший из петергофских старшеклассников, которым командовал молодой рабочий завода «Электрорубильник» Василий Плехневич. В этом взводе служили два брата – Владимир и Глеб Горкушенко. Одному восемнадцать лет, другому – и вовсе шестнадцать. Его поначалу и брать-то не хотели – требовалось согласие родителей, которое мать, Анна Петровна, работница авиационных мастерских, подписала скрепя сердце. Сама Анна вместе с коллегами участвовала в строительстве укреплений, и в момент, когда сыновья уходили на фронт, их бригаду отправили на обслуживание полевого аэродрома.

Оба ее сына погибли в том страшном бою на Ропшинском шоссе.

Один из участников вспоминал, что первым погиб Владимир Горкушенко – долгое время он вел прицельный огонь, затем гитлеровцы открыли по взводу минометный огонь, Володя был тяжело ранен, ему оторвало ноги. Глеб тоже был ранен, но продолжал стрелять сначала из станкового пулемета, затем из ручного, и погиб, лишь получив выстрел из автомата в затылок – одному из фашистских солдат удалось обойти егос тыла…

Тем, кто уцелел, удалось уйти на плацдарм. Там изрядно поредевший 79-ый истребительный батальон слился с городским, и в основном занимался охраной правопорядка. Дело это было нелегким – нехватка продовольствия, огромное количество беженцев из соседних оккупированных районов, постоянные обстрелы и постоянные попытки врагов высадить десант.

Посмертная судьба

Так уж получилось, что почти четверть века мать юных героев ничего об их судьбе не знала. Три года Петергоф был в оккупации, Приморский плацдарм – фактически в двойном блокадном кольце. Так что люди, погибшие в кровопролитных боях первых месяцев войны, очень долго считались пропавшими без вести. Даже и сейчас многие российские семьи ищут следы своих близких, исчезнувших в военные годы, и не всегда это получается.

Свет на эту историю пролили «красные следопыты», в данном случае – петергофские школьники. Нашли выживших участников того боя, связались с ним, он и рассказал о подвиге братьев. Мама написала о них воспоминания, в Петергофе появилась улица имени братьев Горкушенко.

А в Сосновом Бору – пионерская дружина. Тогда все пионерские дружины, которые были в каждой школе, носили имена героев. И был музей, посвященный Владимиру и Глебу Горкушенко. В музее школы №2 тоже были материалы, посвященные 79-ому истребительному батальону.

Сейчас эти материалы снова оказались востребованными. Те, кто их собирал, вспоминают, какая была радость, когда на многочисленные письма удавалось получить хотя бы один ответ. По некоторым материалам, собранным учащимися школ №1 и №2, даже удалось издать книгу… Остальные – ждут своего часа. И он непременно настанет, ведь школьные музеи образца 70-х и сами уже стали историей.

Мария БОРИСЕНКО