Каждый год в январе мы вспоминаем две памятные даты. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, 27 января 1944 – полностью снята. Города Сосновый Бор на картах тогда не было. Но о том, что происходило в наших краях, напоминают несколько воинских захоронений – в Керново, в Устье, в Ракопежах, в Липово.

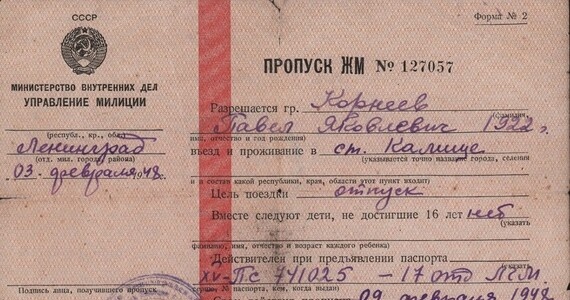

Каждый годы к могилам павших защитников Отечества приходят горожане – потомки тех, кто жил здесь в блокаду, и тех, кто приехал потом строить новый современный город и его уникальные предприятия. А в архивах хранятся бесценные документы, позволяющие представить, как жили самые обычные люди, волею судеб оказавшиеся на передовой.

Вспомним об этом и мы.

По следам архивной выставки

Несколько лет назад Ленинградский областной государственный архив и архив муниципальных районов подготовили выставку документов, посвященную жизни Ленинградской области в годы войны. Выставка путешествовала по разным городам, была и в Сосновом Бору, а многие документы сейчас можно видеть в виртуальном пространстве.

Деревни, которые сейчас стали сосновоборскими микрорайонами, перед Великой Отечественной войной входили в состав Ораниенбаумского района. В основном они находились на берегу залива и рек, и издревле основным занятием было рыболовство.

Война для жителей этих мест началась в первый же день – с попытки немецких самолетов заминировать фарватер. Образ жизни обычных рыбаков сразу же изменился – началось все с затемнения улиц и домов, создания местных групп противовоздушной обороны, строительства убежищ.

Многие отправились строить оборонительные сооружения – приказ о трудовой повинности тоже сохранился в архиве. Строить укрепления должны были все, кому уже исполнилось 16, кроме работников стратегических предприятий. Возрастные ограничения были – мужчины до 50 лет, женщины до 45, но соблюдались они не всегда. Первое время отправлялись на пять дней, рабочий день длился 13 часов, однако ситуация складывалась так, что «вахту» пришлось продлить до нескольких месяцев. Еду и инструменты брали с собой. Кое-где огороды были обнесены колючей проволокой – ее снимали и использовали для укреплений.

Свою задачу строители оборонительных сооружений выполнили. Тут имелась одна особенность. Дело в том, что берег залива был защищен хорошо – Кронштадт, Красная Горка и Серая Лошадь добросовестно делали свое дело, а вот что касается защиты с суши – тут дело обстояло далеко не так хорошо. Эту защиту и должны были обеспечить две сотни человек из Калищенского сельсовета. Плюс к тому – каждая деревня была превращена в опорный пункт обороны. И в том, что фронт на этом участке к сентябрю 1941 года стабилизировался и советские войска сумели продержаться почти три года – немалая заслуга местных жителей.

На плацдарме

Фронт от Старого Петергофа до Воронки стабилизировался к середине сентября. В общей сложности на территории Приморского плацдарма оказалось более двадцати тысяч гражданских – и были это не только жители наших деревень. По мере того, как фронт подступал к Ленинграду, с оккупированных территорий уходили мирные жители. В Калище, Лебяжьем, Устье, Ручьях оказалось около пятнадцати тысяч эвакуированных. В некоторых поселениях их было даже больше, чем местных – например, в Калищенском сельсовете из трех с небольшим тысяч жителей более двух с половиной тысяч были люди с оккупированных территорий. Жители оккупированных районов приходили на плацдарм и потом – в основном это были дети, которых приводили партизаны. Краеведческий музей города Ломоносова подготовил на эту тему несколько публикаций.

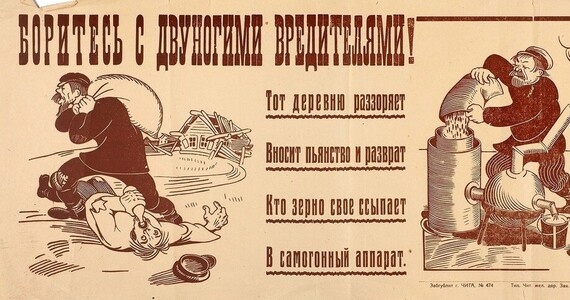

Люди уходили из родных мест, захватив лишь самое необходимое и минимум продовольствия. С продуктами вообще было очень тяжело – плацдарм оказался фактически в двойном кольце. И хлебные нормы здесь были даже меньше, чем те самые «125 блокадных грамм». Председателям сельсоветов было предписано пересчитать весь картофель, который собрали колхозники и те, у кого были приусадебные участки. Этот документ тоже есть в архивах, а краевед Виктор Того вспоминал, что у его родителей, живших в Борках, забрали все продукты. Местным жителям нужно было не только выжить самим – армию тоже надо было кормить. Реквизировали даже семенной картофель, так что надеяться на урожай следующего года тоже не приходилось. На нужды армии колхозники сдали и излишки фуража.

Детей кормили в школе, и школьников до начала эвакуации было много. Нормы питания были скромными – суп, картошка, раз в три дня – что-нибудь мясное (в основном из конины). А в Лебяжьем весной 1942 года открылась лаборатория по производству витаминов – заготавливали хвою и клюкву.

Очень кстати оказалась рыба! В прибрежных деревнях в первые месяцы войны жили около сотни колхозников-рыбаков. Архивный документ сообщает, что в первом квартале 1942 года был установлен жесткий план – надо было сдать две тысячи центнеров рыбы. Стоит вспомнить, что первая блокадная зима была особенно жестокой – сильные морозы установились рано. Это, конечно, позволило проложить сеть ледовых дорог, но… Даже в самый жестокий мороз рыбаки вынуждены были выходить на подледный лов. Женщины выбирали рыбу из сетей – и у многих руки потом болели всю жизнь. План не уменьшили и тогда, когда значительную часть гражданского населения эвакуировали с плацдарма.

Большая часть рыбы шла в воинские части. Некоторое количество – отправляли в Ленинград, и лишь совсем немного оставалось самим колхозникам и их семьям. Но это было отличное подспорье, многим позволившее выжить. Тем не менее, смертность в районе сильно выросла, и об этом тоже есть архивные документы – факты неумолимы. Причиной были не только голод и обстрелы. Все остальные заботы тоже легли на плечи колхозников – охрана линий связи и дорог, изготовление саней для армии и сетей для лова…

На железной дороге

Воинским частям было бы куда труднее удерживать эту территорию, если бы не было надежного сообщения. Железная дорога была построена еще в начале века для нужд стекольного производства, оказалась очень нужной и потом. Однако неразбериха первых месяцев войны привела к сбоям на участке Ораниенбаум-Калище. Хотя именно этот участок работал всю войну – единственный на территории от Петергофа до Котлов. В остальных местах пути и железнодорожная инфраструктура были отчасти захвачены, отчасти – взорваны и уничтожены.

Ситуация разворачивалась не лучшим образом и на плацдарме. К началу 1942 года, как следует из документов Ораниенбаумского райкома ВКП(б), исправных паровозов было мало, топлива зачастую не было вовсе, станции работать зимой были не способны, квалифицированных кадров не было, а люди, что остались работать, не имели представления о дисциплине. Однако за полгода положение удалось выправить. Отремонтировали четыре паровоза, смогли привести в порядок железнодорожные пути. С персоналом дело было хуже – новых сотрудников набрали, в основном женщин, но профессии стрелочников, дежурных по станции или связистов требуют особых навыков, которые нарабатываются не сразу.

Тем не менее, дорога смогла работать стабильно, и за первое полугодие 1942 года по ней перевезли более двух тысяч вагонов военных грузов и почти сорок тысяч пассажиров, не говоря уже о переброске войск с одного участка на другой. И об этом всегда будет напоминать мемориальная доска, установленная на стене вокзала станции Калище – одного из трех дореволюционных зданий в нашем городе. Несмотря на то, что здание это – исторический памятник, оно продолжает использоваться по прежнему назначению.

Общими усилиями

Общими усилиями на плацдарм удалось переправить крупные воинские соединения и тяжелую технику. Летом – по воде, зимой – по льду, причем все это – втайне от противника, совершенно не ожидавшего наступления с этой стороны. Эта операция стала хрестоматийной, ее изучают во всех военных училищах. К станции Калище подогнали крупнокалиберные орудия… И грянул «Январский гром», положивший конец 900-дневной блокаде. Наступление развивалось стремительно и увенчалось полной победой.

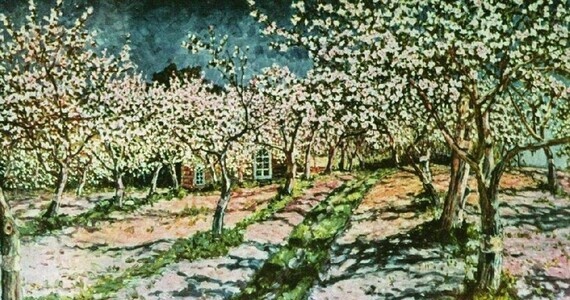

Но глазам тех, кто в конце войны и сразу после стал возвращаться в родные края, предстало жуткое зрелище. Сожженные деревни, одичавшие поля, пустые дома… Оставалась и минная блокада, делавшая традиционное рыболовство делом весьма опасным. Она была снята уже после Победы.

А на территории Соснового Бора… На территории Соснового Бора открылся рыбоконсервный завод. Тот самый, в Калище. И это было первое предприятие нового времени. А что было дальше – мы с вами знаем, но непременно расскажем тем, кто появился на свет позже.

А вспомнить тех, кто пережил страшные блокадные годы на героическом плацдарме, горожане соберутся 26 января в 12 часов у мемориала «Защитникам Отечества» в Устье.

Мария БОРИСЕНКО