Константин Петров пережил блокаду, чтобы ковать ядерный щит Родины

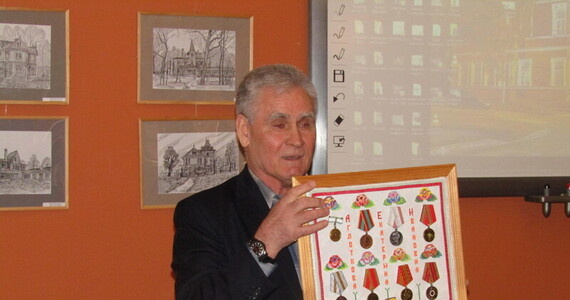

Переживший тяготы блокады Ленинграда кингисеппец Константин Михайлович Петров – человек уникальный. Изобретатель, начавший путь со слесаря, конструктор первой категории в сфере ракетостроения, великолепный рассказчик и радушный хозяин. «Ленинградская панорама» рассказывает историю жизни нашего удивительного земляка.

Бомбёжки и берёзовая каша

– Родился я в 1936 году в посёлке Песочный под Ленинградом, в нашей семье было трое детей. Когда война началась, мне было всего пять лет. Воспоминания об этом времени в основном связаны с пищей, –говорит Константин Михайлович. – У нас было небольшое подсобное хозяйство, это на первых порах в блокаду поддержало. Мама работала на железной дороге в Песочном. Папа ушёл на фронт, был ранен. В памяти осталась картина, как мама после его возвращения стирала окровавленные бинты… После восстановления отец переехал работать в Ленинград работать на завод «Красный пролетарий». А мы, трое детей, оставались с мамой, сестре было шесть лет, брату – три года.

В памяти маленького Кости навсегда сохранились бомбёжки, от которых семья пряталась в выкопанную неподалёку от дома щель, закрытую досками.

– Ещё помню, в районе Дибунов стоял бронепоезд, куда моряки на вагонетке возили воду. Мы, дети, бегали им помогать, а моряки нас иногда угощали ржаными сухарями. Этот вкус сухарей с тех пор со мной на всю жизнь, –вспоминает Константин Михайлович.

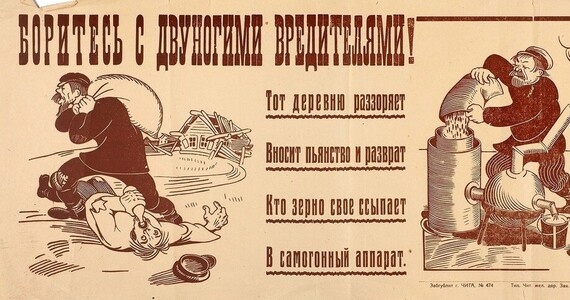

Жили голодно и холодно. Летом собирали грибы-ягоды, мать заставляла детей пить противные на вкус хвойные отвары от цинги. Довелось питаться пресными и невкусными лепёшками из лебеды –набивали живот, на время избавляясь от постоянного чувства голода. Ели кашу из крапивы и тонких волокон берёзы, которые снимали из-под коры.

– В конце 41 года встал вопрос об эвакуации. В Ваганово были огромные палатки, куда отправляли детей из Ленинграда, а затем развозили на машинах дальше. Рассказывали жуткие истории – иногда этот транспорт бомбили, бывало, что машины тонули. Мама отказалась от эвакуации. Мы поехали в Ириновку к папиным родственникам. Их домик стоял на отшибе, у капустных полей. После налётов вражеской авиации на Ладоге мужики привозили на санях огромных щук, оглушённых бомбами, – рассказывает Константин Михайлович.

Когда зимой советские ПВО сбивали над Ириновкой немецкие самолёты, те часто падали на капустное поле. Взрывы от падения разбрасывали мёрзлую землю, и ребятня выковыривала оставшиеся после сбора капусты кочерыжки. А ещё от сбитой фашистской техники в поле оставалось много деталей, болтов и подшипников – они становились нехитрыми игрушками неизбалованных местных мальчишек.

– Весной 1942 года мы вернулись в Песочный и там жили до конца блокады. Хлебные пайки в том году уже увеличились, на четверыхмы получали около 500 граммов хлеба, жить стало легче. А ещё на троих детей нам выдавали пшено, из которого мама варила пшенную кашу, – вспоминает наш герой.

Путь знаний

В 1944 году семья Петровых поселилась в районе Озерков, Константин пошёл учиться в школу в Шувалово. Затем поступил в судостроительное училище на слесаря-сборщика. Вначале думал выбрать военно-артиллерийское училище, даже успешно сдал все 11 вступительных экзаменов, но генерал из комиссии от поступления отговорил. В то время СССР нуждался в специалистах –созидателях гражданских профессий: рабочих, инженерах, техниках. Могучая страна, пережившая страшную войну, расправляла плечи. Прошедшие через тяжёлые испытания советские люди совершали новые подвиги – трудовые.

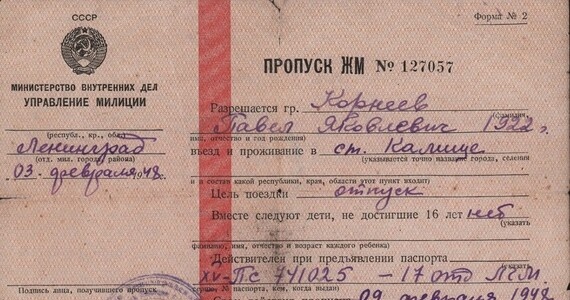

На производственной практике студент Петров участвовал в монтаже эскалатора строившейся в Ленинграде станции метро «Площадь Восстания».Не останавливаясь на достигнутом, Константин Михайлович подал документы на вечернее отделение Кораблестроительного института. Спустя несколько месяцев после поступления он ушёл в армию по призыву. Срочную службу проходил в Германии в отдельном полку связи, где прославился задержанием нарушителя при охране объекта. Пришлось стрелять в воздух и вспоминать, как по-немецки «Руки вверх!». За этот поступок Константин получил заслуженный отпуск.

После армии он работал судосборщиком на Адмиралтейском заводе и продолжал учёбу на вечернем отделении вуза. Константин Михайлович принимал участие в сдаче ледокола «Ленин», участвовал в работе над танкерами «Пекин», «Будапешт», «Бухарест», «София». Корпуса у них были огромные, приходилось работать много и тяжело, под грохот пневматических молотков и вспышки сварочных аппаратов. Кувалда судосборщика весила 12 килограммов, у заводской молодежи даже было специальное упражнение на силу «Поцелуй кувалду». Нужно было взять кувалду за ручку, повернуть её, поднести к лицу и поцеловать. Если получилось, значит, твой статус судосборщика – заслуженный.

Будущий изобретатель ездил из дома на работу на трамвае больше часа. Печек в ленинградских трамваях ещё не было, зимой стёкла зарастали льдом, а истории про обогреваемый транспорт будущего с автоматическими дверями воспринимались людьми как забавные сказки.

На верфях и космодромах

Однажды студентам-вечерникам института предложили перейти на дневное обучение по набору на военные специальности в области создания морского оружия. Условия и стипендии предложили заманчивые – так Константин Михайлович выучился на конструктора, часами просиживая за технической литературой в морской библиотеке в стенах Михайловского замка. Его дипломный проект был посвящён разработке подводного аппарата. Начало своей вступительной речи на защите проекта Константин Михайлович помнит до сих пор: «Драматические события возвестили миру о том, что новое грозное оружие вышло из стадии экспериментирования и стало реальностью…».

Сразу же после доклада к нему подошёл преподаватель и предложил работу ассистентом в Кораблестроительном институте. Там Константин Михайлович стал начальником студенческого конструкторского бюро, где продолжил работу над дипломным проектом подводного аппарата, получившего название «Афалина».

– В Мухинском училище заказали его макет, который представили на ВДНХ, а затем – в Японии на международной выставке, аппаратом заинтересовались государственные структуры. Разработка пополнила арсенал военных ведомств, повлияв на развитие специальных устройств для морских бойцов-диверсантов, – вспоминает конструктор.

После работы в институте Константин Михайлович стал сотрудником Конструкторского бюро средств механизации, занимавшегося ракетной тематикой. Бюро, созданное в 1945 году в Ленинграде, разрабатывало корабельные и береговые артиллерийские системы, пусковые установки ракет для кораблей и комплексов ПВО, стартовые комплексы стратегических ракет, межконтинентальные ракеты, боевые железнодорожные комплексы.

Здесь Константин Петров занимался созданием пусковых установок для ракет типа «Сатана», «Воевода». Начались служебные командировки по всему Союзу, в том числе на космодромы в Байконур и в Плесецк. Со временем список задач расширился до сферы ТВР (температурно-влажностного режима) и автоматического пожаротушения в ракетных шахтах. Многие из этих разработок в горбачёвскую эпоху при участии американцев были уничтожены, а за утилизацию ракет под присмотром «западных партнёров» даже платили долларами США.

За время работы Константин Михайлович получил 4 патента на изобретения, одно из которых – автоматическая система пожаротушения в ракетных шахтах, другое – уникальное крыло для катеров, остальные относятся к секретным разработкам.

На пенсию он вышел награждённым медалями конструктором первой категории в 58 лет, несмотря на настойчивые уговоры коллег продолжить работу.

– Но в то время я уже «заболел» Кингисеппом с его замечательной природой, где мы сначала купили дачу, а в 1996 году приобрели квартиру в городе, – рассказал Константин Михайлович.

Гордится наш земляк и своей семьёй. Его дочь работает психологом в Санкт-Петербурге, а внук профессионально занимается музыкой.

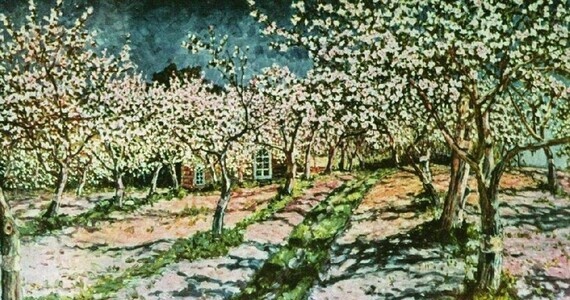

Золотые руки конструктора пригодились в хозяйстве. Сегодня Константин Михайлович с удовольствием работает в своём саду и огороде. К слову, дачу наш герой построил сам – продолжая семейные традиции, которые помогли выжить в блокаду.

Александр Кудрявцев